不倦的行走 張寶華訪談

2007-11-22

文/徐凡婷 圖/張寶華

到家紡行業發展過程中,這些年設計師的角色地位的轉變,張寶華將其比喻為“點”“線”與“面”的變化,也由此詮釋了一個設計師深重的責任感。

初識張寶華

2003年,張寶華在香港理工大學攻讀碩士階段的學習圓滿結束后,回到北京服裝學院主持藝術設計系染織教研室的領導和教學工作,在他的個人講座和展覽會上,他的纖維藝術作品和個人獨特的創作理念開始被了解,并且得到了廣泛的贊同和關注。因此采訪的話題自然從他的與眾不同的纖維藝術談起。

傳統與現代的融合

纖維藝術的領域極為寬廣,張寶華的探索則獨辟蹊徑,采用了纖維腐蝕的手段,在藝術與技術相互結合的基礎上重新詮釋纖維藝術的創作語言,為國內的纖維藝術創作增添了新的內容。“融合”是他的設計作品的特征:傳統精神與現代精神的融合,科學技術與藝術的融合,多種藝術元素在創作中的融合。張寶華采用的創作素材很多都是取自于中國的傳統文化,而設計卻極具現代感。這使的他的作品風格清新雅致,委婉細膩,同時充滿著自由的靈動和無拘無束的大氣。纖維腐蝕的技術處理與創作概念的結合,使得作品有了更豐富、更生動、更靈活的表達語言。在問及他采用纖維腐蝕這一處理手法的初衷時,他淡淡一笑:“這只是一種手段,只是選擇它作為我的創作理念的載體更接近我的表達而已。任何的手段都只是工具而不是目的。”

說到藝術創作,張寶華的概念平實而質樸,可以概括為六個宇“勤于行,敏于思”。

藝術創作的豐富內涵除了創作實踐過程本身,更多的是來源于對其他藝術種類的關注吸收容納以及對生活本身的觀察與思考。對纖維藝術創作的鐘愛并沒有局限他的視野,而是使他將觸覺伸展到其他藝術領域的方方面面,從其他的藝術形式中尋找靈感和啟示,不斷的思考來追求更靈活更廣博的藝術語言和創作的自由空間。思考伴隨著實踐探索,在這個永無休止的循環過程中不斷地發現新的理念和契機,為創作注入新的力量和精神,對于這一過程,張寶華幽默地將其描述為“螺旋式的上升”。精神探索的同時,是大量的、持之以恒的身體力行的實踐。張寶華的觀點很特別:“我不等待靈感,對于我來說,靈感不是等來的,是在創作實踐中激發出來的。”他總是通過創作實踐的過程去感覺、把握創造新的東西,同時還有不斷的學習。說到這里,他給我看了一些印染作品的創作手稿,每一個細節都很精確到位,嚴謹的態度和勤奮的精神由此可見一斑。他很重視學習的重要性,強調無論何時都要保持觀念的更新和對新事物的敏感性。

說到學習,張寶華坦言,在香港理工大學的學習雖然很充實但也很艱苦,所有的時間都幾乎是穿著白大褂在實驗室里度過。但由此得到的是大量的創作作品成果和理工大學史無前例的連續兩年的個人作品展。而現在他依然還是在學習,從生活中學習,從一切能夠給予他靈感和啟迪的方方面面中學習。

藝術無界限,手段無界限,思考無界限,自由的吸納和融合是張寶華的創作理念,而韓國釜山國際紡織設計比賽及設計師邀請展、中國現代工藝美術展、中國國際家用紡織品設計大賽名師作品展,為人民大會堂河北廳創作的地毯設計等等接踵而至的各種榮譽和獎項則是對他創作的不斷肯定。同時藝術創作的探索和提升以及思維方式的提煉也為他的家紡產品的設計提供了支持。

以人為本 關懷生活

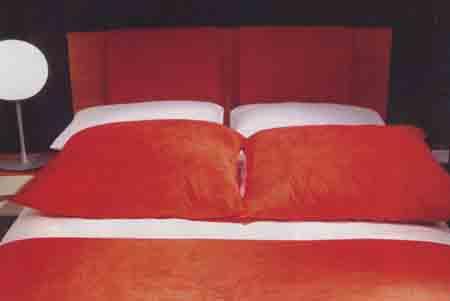

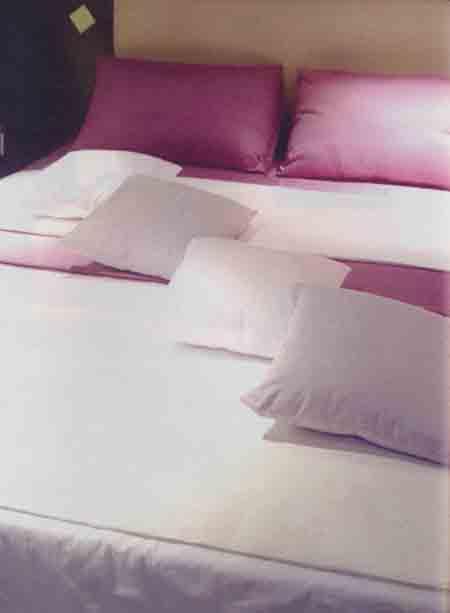

作為一個多年致力于家紡領域的產品設計師,除了家紡產品設計的創意和風格,張寶華很注重產品設計的人性化,力求將藝術設計自然貼切地融入到生活中。“家紡產品的設計比較特殊,有藝術元素和設計理念在其中固然很好,但是適應人的使用需要才能從根本上體現其價值、實現其價值,不能中看不中用。”

他的設計構思總是以人為本,注重人的感受,每一個藝術元素的采用,色彩的選擇,細節的把握者日是以“人”為前提。一種條紋、一種肌理、一種面料、一種格調他都力圖用的極致而適當。這也是他推崇的家紡產品設計的一個宗旨。他認為,現在家紡材料多了,技術先進了,消費者的品位高了,設計的空間廣了,家紡產品的設計在追求風格和美觀的同時,“人”的感受仍然是首要考慮的因素而且是更重要的因素。在追求設計美觀、美化生活的同時達到性能上的舒適也就是“關懷生活”,是一個合格的設計師的責任,并且從這個角度來說,設計師的責任更加重大。在這一點上,張寶華堅持著對自己的要求,并且不遺余力地貫徹到設計工作當中去。例如在與“曲美家具”家紡產品開發設計的合作中,每一種構想、每一種材料的使用他都會反復斟酌,細心體會,不辭勞苦的奔波于工廠、市場、企業之間,兩天的時間內走了8個面料生產廠,這樣的辛苦為的就是創造最佳的產品設計,追求最佳的產品效果,提煉市場與藝術設計的最佳切合點。也正因如此,他的設計作品得到了良好的市場和企業的反饋,并且多次獲得了行業的肯定。

設計師 別走的太遠

說到家紡行業發展過程中,這些年設計師的角色地位的轉變,張寶華將其比喻為“點”“線”與“面”的變化,也由此詮釋了一個設計師深重的責任感。

設計師的角色最初是一個“點”,在市場發展的初期,設計師的工作角色是企業的“指南針”,設計師的設計方向就是企業的生產方向,有的企業就將市場效益維系在設計師的身上,企業與設計師的溝通和市場意識都還很模糊, 自然也有了不少的教訓;經過初步的合作探索,企業開始有了自己的主心骨.設計師的工作角色是企業的“設備零件”,在企業劃定的有限空間里進行“命題設計”,設計師沒有發揮的余地。在這一階段,設計師純粹是一個孤立的島嶼,沒有融入到運作系統當中,也不存在市場和企業之間的互動。隨著市場的成熟,設計師逐漸成為了消費者、市場與企業之間聯系的一條重要的“線”。首先是設計師與市場的溝通。張寶華認為隨著家紡產品市場的發展和完善,消費者的需求在變,市場的要求在變,這要求設計師精確的掌握市場的變化脈搏,創作出合適的作品來滿足市場需要。為此,他力求不斷的有作品產出,保持創作的連續性,以保持對市場反饋的精確把握和高敏感度。同時,經常從一個使用者和消費者的角度去體會和觀察,考察產品的合理性和科學性,在這一過程中不斷地打破思維定勢,調整方向,尋求更好的、更適合地設計突破。這是“對市場負責,對消費者負責,對企業負責。”

張寶華也很重視設計師與企業之間的溝通。他認為設計師是消費者與企業之間的橋梁,設計師為消費者服務也為企業服務,做好二者之間的溝通是設計師的責任。一方面,設計師;將市場的需求點準確地反映給企業,促使企業作出良好的決策,推出具有競爭力和良好效益的產品;另一方面,設計師對企業具有高度的責任意識,急企業主所急,想企業所想,創造良好的合作氛圍和長遠的發展前景。

對于目前行業的發展狀況,張寶華將其描述為一個面,一個為消費市場服務的“面”。設計師不是指的某一個人,而是一個系統,從市場調研到定位到方案提出和確認以及生產規劃到宣傳銷售乃至用戶的個別服務,這個科學化、系統化、規范化運行與企業通力合作,最終達到銷售服務的實現。

對于家紡行業設計師的定位,張寶華概括了一句話:“設計師不可以走得太遠。”不可以與市場走得太遠,與消費者走得太遠;也不可以與企業走得太遠。

張寶華同時擔任著中國家紡協會室內文化研究會委員、中國家紡設計師分會副會長,中華全國工商聯合會紡織服裝商會專家委員會專家,中國工藝美術學會纖維藝術專業委員會常務委員等等諸多的職務。這些社會責任對于張寶華來說是能為行業進步貢獻一些力量的機會。他的話總是很樸素:“我并不想制造多么大的影響,只是把自己的經驗體會和感受拿出來,能夠給一小部分人有所助益,盡自己的力量就好了。”關于學術交流,他認為開放的態度可以帶來“共贏”,“守是守不住的,只有開放的心態,進行積極的交流,才有更好的提升和發展。現在的競爭是開放的競爭,不斷的創造是不敗的根本”。

談到目前的家紡行業的狀況和市場前景,他表達出的是樂觀和信心。他認為,目前的家紡行業發展雖然還不盡成熟和完善,但是通過市場的調節和家紡行業協會組織的努力已經在逐步的改觀和規范化。通過行業組織和人士,以及企業的共同努力會有更快更進一步的改觀。中國家紡產品的份額在世界范圍內占有相當的比重并且仍以很高的速度發展,已經受到了國際家紡市場和行業的關注,國際大氣候和企業的自強會促進我們前進的腳步。家紡產品設計師的素質也在不斷的提高,產品不僅能夠滿足消費者的要求,而且更加適應需求,這些都是推動家紡事業發展的重要因素。同時,行業協會的成熟也為規范行業、保護企業、推動發展起到了重要的作用。

在談話的過程中,張寶華一直帶著溫和而開朗的笑容,雖然是剛剛結束一天學校的工作,雖然從不斷響起的電話鈴聲中可以想見他的繁忙,打開的電腦筆記本上顯示著還有很多工作要做,可他仍然從容淡定。對于他來說,也許事業與生活就是一幅藝術作品,創作的道路很長很遠,每一個細節都需要去悉心調和、琢磨和描繪,而他就是一個堅定從容的旅者,在行走中不斷地發現和達到新的起點。

您可能還關注

- 行業新聞

- 加盟指導

- 經商寶典

- 消費資訊

回復 118630 到 家紡網 微信

隨時隨地看,還可以轉發到朋友圈哦。

隨時隨地看,還可以轉發到朋友圈哦。

相關新聞

掃一掃關注微信

更多精彩等著你……

品牌投資關注榜

- 10萬以下

- 10-20萬

- 20-40萬

- 40萬以上

浙公網安備33010602010414號

浙公網安備33010602010414號